Descrição

Apresentar os conceitos de falhas de mercado e violações das hipóteses dos teoremas de bem-estar econômico. Definir externalidades e discutir alguns mecanismos de solução.

PROPÓSITO

Compreender questões importantes em economia do setor público. Identificar problemas na alocação de recursos e avaliar possíveis soluções.

OBJETIVOS

Módulo 1

Descrever as falhas de mercado

Módulo 2

Identificar o que são externalidades e como resolvê-las

Introdução

A ciência econômica estuda a alocação de recursos escassos. Há diversos mecanismos para realizar essa alocação. Um dos mais importantes, o mercado, é capaz de promover uma alocação eficiente em determinadas condições, mas isso nem sempre acontece.

Vamos estudar o que são falhas de mercado e quais são os mecanismos para lidar com elas: esses são alguns dos tópicos mais importantes em Microeconomia. Lembre-se de que o estudo de teoria microeconômica não se faz com a mera leitura. É necessário o acompanhamento dos passos das demonstrações para que a intuição por trás das contas seja compreendida.

O conteúdo utiliza conceitos de cálculo multivariado, otimização e microeconomia básica.

MÓDULO 1

Descrever as falhas de mercado

Eficiência

Iremos iniciar nossos estudos sobre a economia do setor público retomando alguns conceitos-chave de microeconomia.

O primeiro deles é o de eficiência. Observe a definição abaixo.

Eficiência ou Pareto estabilidade

Uma alocação x é considerada eficiente de Pareto (ou Pareto eficiente, ou ainda Pareto estável) se não existe outra alocação que seja pelo menos tão boa para todos os indivíduos, e na qual ao menos um deles está estritamente melhor.

Em outras palavras, uma alocação é eficiente de Pareto se não existe outra em que algum indivíduo fique em situação melhor e que nenhum outro está pior.

Em uma alocação ineficiente, ao contrário, é possível melhorar a situação de algum agente econômico sem piorar ninguém. Ineficiência significa, portanto, que há ganhos não realizados.

Além disso, podemos classificar a eficiência de maneira mais granular. Existem três tipos particularmente importantes:

Eficiência na produção

Eficiência de trocas

Eficiência na composição de bens e serviços disponíveis

Podemos exemplificar a eficiência na produção da seguinte maneira:

Imagine uma situação em que é possível, por exemplo, aumentar a produção de um certo bem, sem que a produção de nenhum outro bem seja prejudicada.

Se esse cenário existe, concluímos que existem recursos subutilizados nessa sociedade. Em outras palavras, existe ineficiência na produção. É possível produzir mais com os mesmos recursos que a sociedade tem à disposição.

Por outro lado, a economia pode se encontrar em um ponto em que aumentar a produção de um dado bem, necessariamente, signifique retirar recursos da produção de outros bens e serviços.

Isso faria com que a produção de, pelo menos, um bem ou serviço seja reduzida. Nesse caso, estaríamos descrevendo uma situação de eficiência na produção: não há espaço para melhorias sem que sacrifícios sejam feitos.

Raciocínio similar vale para os dois outros casos. Temos ineficiência de trocas se é possível realizar alguma troca de forma que ninguém fique em situação pior, e pelo menos um indivíduo melhore.

Gostaríamos de ver efetuadas todas as transações que permitem esse resultado: ninguém perde e, pelo menos, uma das partes envolvidas ganha. Se todos os ganhos de troca foram realizados, alcançamos uma alocação eficiente de trocas. Tente repetir o raciocínio para eficiência na composição de bens e serviços!

Que observações importantes merecem ser mencionadas nesse contexto?

Resposta 1

Em primeiro lugar, os termos “bens” e “serviços” podem e devem incluir todos aqueles que contribuem com aumento do bem-estar de uma sociedade.

Dessa forma, no contexto da economia do meio-ambiente, qualidade ambiental pode ser vista como um “bem”. Ou, simetricamente, poluição pode ser definida como um “mal”. Além disso, serviços ambientais (como regulação do clima) podem ser legitimamente incluídos na categoria “serviços”.

Resposta 2

Em segundo lugar, o conceito de eficiência de Pareto não diz nada sobre equidade ou justiça social.

Essas duas observações ocupam espaço central no debate sobre problemas da economia do setor público.

Uma alocação pode ser eficiente e injusta se, por exemplo, um único indivíduo detém toda renda de uma sociedade. Dizemos, então, que eficiência é um critério mínimo, mas certamente não o único que deve ser usado para avaliar o bem-estar social.

Sendo assim, faremos, aqui, uma análise econômica relativamente limitada no que diz respeito a considerações de equidade e justiça social. O tópico “distribuição de renda e equidade” é importante, amplo, e é tratado de forma autônoma em outros textos.

No entanto, devemos nos esforçar para contribuir com o processo de tomada de decisão sobre a atuação do Governo na economia. Estamos falando de um quesito extremamente importante onde concentramos nossas forças: a eficiência na alocação de recursos escassos da sociedade.

Em outras palavras, cabe à sociedade — como um todo — decidir o que é aceitavelmente justo. Dadas nossas preferências e metas de justiça, a análise econômica pode ter valiosas contribuições e sugestões a respeito de como chegar lá da forma mais eficiente possível.

Ou seja, quais escolhas ou que tipo de processo decisório nos permite maximizar o nosso bem-estar com o menor custo possível.

Teoremas do bem-estar

Há um conjunto de perguntas que toda sociedade faz implícita ou explicitamente:

O que produzir?

Quanto produzir?

Para quem produzir?

Um resultado fundamental na teoria econômica mostra que, sob condições especiais, sobre as quais falaremos a seguir, o mercado competitivo responde a essas perguntas de forma Pareto eficiente.

E este é o chamado “primeiro teorema do bem-estar”.

Embora o mercado determine para quem os recursos serão finalmente alocados, esta destinação depende dos recursos iniciais que cada indivíduo possui. Com isso, a distribuição final de bens e serviços pela população não necessariamente responderá aos anseios de justiça social e equidade que possam existir nessa sociedade.

Veja a definição formal do primeiro teorema do bem-estar social

Se o vetor de preço e o vetor de alocação constituírem um equilíbrio competitivo, então esta alocação é Pareto eficiente.

Note que nem toda alocação Pareto eficiente é um equilíbrio competitivo. Na matemática, dizemos que “a volta não vale”, ou seja, o reverso do teorema não é verdade necessariamente.

Esse resultado implica que, em um equilíbrio competitivo, esgotamos todas as possibilidades de ganho de troca. Se uma troca adicional gerar ganho para um agente econômico, necessariamente, algum outro sofrerá perda.

E, portanto, precisaremos avaliar essa troca adicional por critérios de distribuição, e não de eficiência. Essa alocação de equilíbrio pode ser eficiente, sem responder aos anseios dessa sociedade.

Mas isso significa que devemos descartar o mercado?

Um segundo resultado teórico diz que não. Fazer isso seria jogar fora o bebê junto com a água suja da bacia!

O segundo teorema do bem-estar mostra que se não estamos satisfeitos com a distribuição final de bens e serviços em uma sociedade, podemos redistribuir os recursos iniciais e deixar o mercado operar para, mais uma vez, responder às perguntas acima de forma eficiente.

Veja a definição formal desse teorema a seguir. Usaremos um pouco de notação: o número de indivíduos na sociedade é , e cada um obtém um nível de utilidade , para . Cada um deles tem uma dotação inicial de valor , e pode receber (ou fazer) transferências — isso é simplesmente um sistema de redistribuição de renda.

Definição do segundo teorema do bem-estar social

Para quaisquer níveis de utilidade () que sejam Pareto eficientes, existem transferências de um bem numerário () com , tal que um equilíbrio competitivo alcançado a partir das dotações () gera exatamente as utilidades ().

Vamos ler essa definição com cuidado. Imagine que a sociedade definiu, por algum critério, que cada indivíduo deve obter uma determinada utilidade . Isso segue algum critério definido fora dos manuais de economia, como considerações éticas.

Como podemos fazer com que cada um obtenha exatamente essa utilidade?

Podemos usar o mecanismo de mercado, bastando redistribuir as dotações iniciais. Por exemplo, após a diminuição da desigualdade de renda, permite-se que os agentes econômicos transacionem livremente no mercado.

A relevância maior dos dois teoremas do bem-estar está na conclusão de que o mercado competitivo é uma ferramenta poderosa para se produzir e consumir eficientemente.

O que significa dizer que será com o melhor uso de recursos possível e com a garantia de que aqueles indivíduos que valorizam mais o consumo de certos bens e serviços escassos terão acesso a eles.

Podemos imaginar, também, uma sociedade com um planejador central benevolente, que determina preços e quantidades. Esse planejador poderia, em tese, alcançar os mesmos objetivos de eficiência que um mercado competitivo.

O problema é que...

Resposta 1

Esse planejador central precisa de muita informação. Ele teria de conhecer as tecnologias de produção de todos os bens e serviços e as preferências de todos os consumidores, além de mapear todos os recursos existentes na sociedade.

Resposta 2

E ainda teria de contar com uma coordenação espetacular entre os agentes da economia.

O mercado, por outro lado, promove incentivos à produção e ao consumo racionais por meio da competição. Por racionais, entende-se tomadas de decisão nos níveis de produção e consumo individuais que pesem todos os custos e benefícios de cada uma dessas decisões.

No entanto, as conclusões sobre as virtudes do mercado em alocar recursos de forma eficiente só são válidas se um conjunto de condições (para muitos um tanto irrealistas na maioria dos casos práticos) for satisfeito.

Em particular, é preciso que:

1

Os participantes do mercado atuem de forma competitiva na produção e no consumo.

2

Não haja barreiras à entrada em mercados.

3

Os tomadores de decisão (produtores, consumidores, governos) sejam perfeitamente informados sobre os custos e benefícios de suas escolhas e das ações de outros que os afetam.

4

Os custos de transações sejam inexistentes ou negligenciáveis.

5

Os direitos de propriedade sejam bem definidos.

Quando alguma dessas condições não existe, a alocação de mercado, em geral, não será eficiente — ou seja, não vai maximizar o bem-estar social. Em outras palavras, ele falhará em promover eficiência na produção ou no consumo. Veja a seguir de maneira sistematizada esse resultado.

Quais as condições para que o primeiro teorema do bem-estar social se aplique?

Para que teorema seja válido, é necessário que a economia de mercado satisfaça todas as seguintes condições:

- Direitos de propriedade completos: seguros, estáveis e negociáveis;

- Informação completa;

- Custos de transação nulos;

- Livre entrada e saída de participantes nos mercados;

- Firmas e consumidores tomadores de preço (ou seja, sem poder de mercado, o que excluir monopólio e oligopólios).

Quando qualquer uma dessas condições deixa de ser válida, não podemos mais garantir que a alocação de equilíbrio competitivo será Pareto eficiente. Quando temos a quebra de uma dessas condições, há uma falha de mercado, como definida a seguir.

Você já ouviu falar sobre falha de mercado?

Essa é uma situação que viola uma das hipóteses para que o primeiro teorema do bem-estar se aplique e faça com que a economia de mercado não entregue um resultado eficiente.

Vamos agora analisar com um pouco mais de profundidade as consequências de cada uma dessas falhas para a economia.

Falhas de mercado

Direitos de propriedade bem definidos devem ser seguros, estáveis e transferíveis. Isso quer dizer que a propriedade de um bem ou ativo é reconhecida e protegida por um sistema aceito pela sociedade (como um sistema legal com mínimos conflitos internos, e o poder de polícia aplicado corretamente).

Se isso não acontecer, indivíduos terão menos incentivos para adquiri-los, investir ou recorrer ao mercado em geral.

Quando direitos de propriedade não são seguros, os indivíduos, frequentemente, têm que recorrer a outros meios de proteção de seu patrimônio. Dentre os quais, podemos destacar a violência, fato que pode aumentar custos de transação e reduzir a abrangência do mercado, além de afetar diretamente o bem-estar das pessoas.

Estabilidade de direitos de propriedade implica que eles são seguros hoje e continuarão sendo no futuro. Sem isso, os indivíduos veem reduzidos os seus incentivos para tomar decisões de consumo e investimento duradouros.

Como exemplo, não é de se estranhar, portanto, que o processo inicial de privatização de empresas estatais brasileiras, na década de 1980, tenha contado com a participação tímida de investidores estrangeiros.

Na memória do mundo dos negócios, ainda estavam presentes as estatizações de empresas estrangeiras no Brasil iniciadas na década de 1960. e pairava a dúvida se, de fato, isso não aconteceria novamente.

A ideia de estabilidade de direitos de propriedade demorou alguns anos para amadurecer e atrair volumes crescentes de investimento estrangeiro no Brasil. Por fim, um mercado depende da necessidade de transferência de direitos de propriedade para que transações de compra e venda de fato aconteçam.

O que acontece quando os agentes não têm informação completa sobre a economia?

Outro pressuposto importante na teoria de mercados competitivos é que tomadores de decisão tenham informações perfeitas e completas sobre os custos e benefícios de suas ações.

Na prática, isso raramente ocorre e agentes econômicos distintos (como compradores e vendedores) podem ter acesso a diferentes níveis de informação — um fenômeno descrito como informação assimétrica na teoria econômica.

Exemplos de diversos tipos de assimetria de informação são comuns e com variado grau de impacto sobre a capacidade do mercado de promover tomadas de decisões de forma eficiente.

O que acontece quando existem custos de transação na economia?

Também é preciso que custos de transação sejam inexistentes ou desprezíveis para que mercados atuem de forma eficiente. Por custo de transação, entendemos aqueles custos que vão além do preço de um produto.

Exemplo

Estes custos de transação podem decorrer, por exemplo, de custo de tempo e dinheiro para se obter informações sobre produtos, como no exemplo do mercado de carros usados citado acima.

Outro exemplo é o custo de se confeccionar contratos com informações limitadas, monitorar o cumprimento desses contratos e resolver disputas que possam decorrer da quebra de contratos. Custos de transação podem ser mais sutis também e incluir a recusa de agentes econômicos de negociar uma transação que seria benéfica a ambos em termos de lucros tangíveis, por exemplo.

Se os custos de transação forem altos em demasia, é possível que não compense realizar transações de compra e venda, fato que pode resultar em mercados “magros” (com poucos participantes) ou até inexistentes. Dessa forma, o mercado falhará em canalizar recursos para seus melhores usos.

O que acontece quando não há livre entrada e saída de agentes na economia?

Quando não há livre entrada e saída de agentes na economia, alguns vendedores ou compradores podem determinar preços de forma a maximizar seus lucros/bem-estar em detrimento do bem-estar social e da eficiência. Nesse caso, pode haver espaço para governos intervirem em uma tentativa de aproximar o mercado real do mercado competitivo ideal.

O que acontece quando firmas e empresas não são tomadoras de preços?

Nesse cenário, algum produtor ou consumidor, individualmente, tem o poder de determinar os preços do mercado em algum grau.

Mercados competitivos pressupõem um grande número de produtores e consumidores que tomam preços como dados e baseiam suas decisões de compra e venda neste preço, determinado fora da sua esfera direta de influência.

Esse valor resulta da interação constante e simultânea de inúmeros vendedores disputando por consumidores e compradores disputando pelos menores preços. Neste contexto, o menor preço possível para justificar a produção da última unidade consumida será o preço vigente. Isso não acontecerá se não houver livre entrada e saída dos agentes.

Esse é o caso de monopólios (quando há apenas uma firma em um mercado) ou oligopólios (poucas firmas). Nesse caso, as empresas entendem que suas decisões de produção influenciam os preços de mercado e usam isso para maximizar lucros.

Observe que uma forma sutil de monopólio ocorre quando é possível diferenciar produtos e impedir que concorrentes repliquem essa diferenciação. Nesse caso, apenas a própria empresa pode vender aquele produto específico, o que gera alguma capacidade de influenciar preços.

De maneira geral, o poder de mercado de uma firma depende da capacidade dos consumidores de obter bens e serviços semelhantes na concorrência. Podemos dizer que se os produtos forem próximos (alto grau de substitutabilidade, no jargão), o poder de mercado é menor.

Saiba mais

Observe um tradeoff: se as firmas não puderem proteger da concorrência novos produtos lançados no mercado, não haverá incentivo à inovação. Não trataremos dessa questão aqui, mas você irá encontrá-la na teoria econômica que discute incentivos à inovação.

Para reforçar seu aprendizado, assista ao vídeo que trata sobre Estrutura Lógica do Primeiro Teorema do Bem-Estar Social.

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

MÓDULO 2

Identificar o que são externalidades e como resolvê-las

Externalidades

Vamos começar com uma ilustração. Um problema clássico de externalidades é o de mitigação de problemas ambientais. Quando estudamos esse tipo de questão, é comum nos depararmos com direitos de propriedade mal definidos.

Em um mercado não regulado, a ninguém pertence o direito de poluir (ou de ter acesso a um meio ambiente limpo).

Por exemplo, no caso da mudança climática, não é claro quem tem o direito de emitir gás carbônico, e em que quantidade. Analogamente, não está definido quem tem direito aos “serviços naturais de controle do clima”, como o caso de um regime de chuvas e uma temperatura compatíveis com o histórico de uma determinada região.

Ou seja, direitos de propriedade sobre o regime global do clima (ou, analogamente, sobre o lançamento de gases de efeito estufa) não são seguros, estáveis ou transferíveis.

Sendo assim, o poluidor não leva em consideração todos os custos e benefícios das suas ações. A totalidade dos custos (ou até mesmo benefícios em alguns casos) de poluir não recai sobre o poluidor. Parte desses custos recai sobre terceiros que, por não terem direitos de propriedade sobre o clima, não são capazes de demandar compensação pelos danos sofridos.

Portanto, não é de se espantar que o mercado falhe em promover o nível ótimo de poluição quando o agente tomador de decisão (poluidor) ignore ou repasse alguns dos custos da poluição a outros.

Atenção

Observe que o nível ótimo de poluição não é, necessariamente, igual a zero. A sociedade pode estar disposta a aceitar algum tipo de degradação ambiental se isso gerar um grande volume de bens e serviços relevantes para o bem-estar, de maneira a compensar o prejuízo ao meio-ambiente.

O problema ocorre quando alguém não leva em conta todos os impactos das suas ações. Por exemplo, uma fábrica que polui sem se preocupar com a qualidade do ar nas cidades próximas, e sem regulação adequada. Isso gera um nível alto e ineficiente de poluição.

Devido à indefinição dos direitos ao meio ambiente limpo (ou, simetricamente, ao direito de poluir), o poluidor tem incentivos de levar em consideração apenas seus custos e benefícios privados de poluir. Mas não tem incentivo de levar em consideração os custos e benefícios sociais ou totais dessa ação.

Se direitos de propriedade sobre o meio ambiente existissem, poluidores poderiam, em princípio, compensar vítimas em um mercado e pagar um preço pela poluição. Isso, por sua vez, faria o poluidor incorporar todos os custos do que gerou de ruim.

Com certeza, este fato o incentivaria a poluir menos do que em um estado onde a poluição não encontra qualquer restrição.

Formalmente, podemos definir uma externalidade da seguinte maneira:

Uma externalidade ocorre quando as ações de um agente afetam diretamente outro agente (e.g. seu lucro ou bem-estar), sem que nenhuma compensação seja feita ou autorização concedida. Ou seja, sem que a ação passe pelo mecanismo de mercado.

No caso da poluição, externalidades ocorrem, porque a vítima não tem direito de propriedade sobre a qualidade ambiental. Se esses direitos existissem e pudessem ser transacionados em um mercado, o poluidor teria que adquirir tais direitos a um custo.

Isso, por sua vez, colocaria um preço na poluição que incorporaria os danos à vítima e faria com que o poluidor os internalizasse em suas decisões de poluir. Dessa forma, todos os custos e benefícios de poluir seriam levados em consideração e o nível ótimo de poluição resultaria através da ação de mercados.

Curiosamente, para muitos, o mesmo aconteceria se o poluidor tivesse o direito de poluir, mas a vítima pudesse comprar esses direitos e fazer com que o nível de poluição caísse.

Um tipo específico de externalidade que analisaremos quantitativamente é a externalidade pecuniária, definida a seguir.

Externalidade pecuniária

Ocorre quando as ações de um agente econômico indiretamente afetam o bem-estar (ou lucro) de outro agente por meio do sistema de preços.

Analisando externalidades numericamente

A poluição emitida por uma fábrica é um exemplo de externalidade na produção. Vamos olhar, agora, para este problema no consumo. Usaremos um arcabouço mais geral: considere dois indivíduos tomadores de preços para um mercado com bens.

A riqueza do indivíduo é dada por e sua utilidade depende do quanto ele consome dos bens do mercado e, além disso, da ação realizada pelo indivíduo 1 — veremos alguns exemplos abaixo.

Assim, temos uma função utilidade , que depende do consumo dos bens e da ação .

Nesse caso, temos as seguintes possibilidades:

ou

Se a utilidade marginal é negativa, a ação do indivíduo 1 é ruim para o indivíduo 2: isso ocorre, por exemplo, quando o seu vizinho ouve música alta no meio da noite. Se a utilidade marginal é positiva, temos o contrário: seu vizinho gosta de cultivar um jardim que, na sua opinião, torna o ambiente mais agradável para todos.

Utilidade marginal

Lembrando: a utilidade marginal é simplesmente a derivada da utilidade.

Um exemplo de externalidade positiva particularmente importante é a vacinação: ao ser vacinado para ficar imune a uma doença, um indivíduo, também, reduz a probabilidade de aqueles à sua volta serem contaminados.

Por simplificação, em nosso exemplo, iremos assumir que o indivíduo possui uma utilidade quase linear em relação a . O problema do consumidor , que tem renda , é o seguinte:

Utilidade quase linear

Lembrando: na utilidade quase linear, um bem, que chamaremos de , entra na função utilidade de maneira linear.

Onde é nosso bem numerário. Na formulação acima, , que tem preço , representa todos os outros bens consumidos pelo indivíduo que não são o bem .

Temos, então, um problema típico de maximização com restrição que encontramos sempre em microeconomia.

Seja o multiplicador de Lagrange associado à restrição orçamentária. O lagrangeano desse problema é:

Como assumimos uma utilidade quase-linear, a demanda marshalliana para independe da renda do indivíduo (não há efeito-renda):

Essa passagem é possível, porque podemos definir como a função inversa de , que depende do preço e da externalidade .

Assim, resta obter . Isso pode ser obtido diretamente, substituindo na CPO em relação a :

Dessa forma, obtemos as demandas marshallianas e . No problema anterior, o indivíduo escolhe os bens de consumo de forma ótima, mas não consegue escolher a externalidade dessa maneira.

Definiremos, agora, a função utilidade indireta de cada agente dessa economia, representada por :

Saiba mais

Resolvemos esse problema da forma padrão. Há um atalho que funciona para funções quase lineares: basta isolar na restrição orçamentária e substituí-lo na função objetivo.

É um caminho mais simples, porque você só precisará resolver um problema de otimização sem restrição, e chegará ao mesmo resultado.

Ou seja, essa é a utilidade que o indivíduo efetivamente obtém ao fazer suas escolhas ótimas. Como já calculamos anteriormente, as demandas marshallianas e (que são exatamente as escolhas ótimas), podemos expressar como:

Para simplificar, vamos chamar tudo que não é , no lado direito da expressão anterior, de . Ou seja: . A expressão se tornará, então:

Como p é constante do ponto de vista do consumidor, podemos simplificar um pouco mais e escrever apenas . Essa é a parte da utilidade do indivíduo no ótimo que depende da externalidade.

O problema a ser resolvido é encontrar uma solução Pareto eficiente para essa economia de dois agentes. Uma maneira de fazer isso é maximizar a soma das utilidades dos agentes.

Afinal, se maximizarmos a utilidade conjunta, a única forma de melhorar um agente individualmente é tirando recursos do outro agente. Resolvemos, então:

A condição de primeira ordem (CPO) desse problema é:

Qual é a intuição disso? Essa expressão nos diz que o benefício marginal da externalidade para 1 deve ser igual ao dano marginal dela para 2. Por exemplo, suponha que seja poluição, ou seja, , ou, alternativamente, .

A CPO anterior diz que o indivíduo 2 deve ser compensado em valor igual ao dano marginal que a poluição gerada pelo indivíduo 1 causa a ele. Nesse caso, estamos assumindo que é possível resolver esse problema.

Mas o que acontece se o indivíduo 1 não leva em conta o impacto que seu consumo causa ao agente 2, ou seja, quando ele não leva em conta ? Temos a seguinte situação:

A CPO desse problema é:

Nesse caso, o indivíduo 1 escolhera o nível de até que o ganho marginal de seja igual a zero. Esse processo de otimização ignora o dano (ou benefício) causado ao indivíduo 2.

Ou seja, a escolha do indivíduo 1 não leva em consideração todos os benefícios e custos (sociais) associados a ela. Vamos visualizar essa situação:

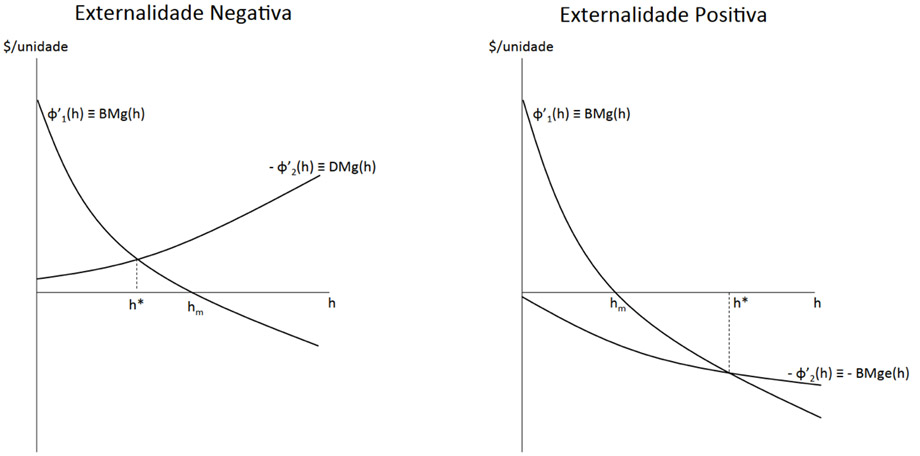

Fonte: O Autor, 2020.

Na gráfico apresentado anteriormente, vemos como se dá o problema para os casos de externalidades negativas ou positivas. Nos dois casos, o benefício marginal de h para o indivíduo 1 é decrescente.

A natureza da externalidade, porém, altera a inclinação de . Quando uma externalidade é negativa, será o dano marginal, e será crescente em . Por exemplo, quanto mais fumaça, mais utilidade o indivíduo 2 perde.

Quando uma externalidade é positiva, será o benefício marginal externo, e será crescente em h. Por exemplo, quanto mais o vizinho dele remove focos de água parada em sua casa, menos utilidade o indivíduo 2 perde.

Isso ocorre, pois reduz sua chance de contrair dengue gerada por um foco na casa do indivíduo 1.

Assim, na presença de externalidades, o primeiro teorema do bem-estar não se aplica e temos os seguintes cenários possíveis:

- Externalidades negativas de produção levam à produção acima do socialmente ótimo;

- Externalidade positivas de produção levam à produção abaixo do socialmente ótimo;

- Externalidades negativas de consumo levam ao consumo acima do socialmente ótimo;

- Externalidades positivas de consumo levam ao consumo abaixo do socialmente ótimo.

Soluções para externalidade —imposto pigouviano

A primeira solução possível para externalidades são ações de “comando e controle”, ou seja, aquelas em que o Governo impõe um limite socialmente aceitável para o nível de externalidades.

Para que isso seja possível, é necessário que o Estado conheça as curvas de benefício marginal e dano marginal associadas a .

Saiba mais

Dada a dificuldade em conhecer essas curvas, uma solução mais comum é a da criação de um imposto pigouviano. Essa resposta para externalidades é creditada ao economista britânico Arthur Cecil Pigou no seu livro The Economics of Welfare, de 1920.

Pigou observou a distinção entre benefícios/custos privados e benefícios/custos sociais e propôs a intervenção do Governo para impor um custo para a geração da externalidade.

No caso da poluição, por exemplo, esse custo leva poluidores a internalizarem o dano causado às vítimas. Dessa forma, a Administração Pública, segundo Pigou, impõe um imposto sobre cada unidade de poluição igual ao dano marginal decorrente dessa unidade.

Isso vale, também, para qualquer externalidade negativa. Para externalidades positivas, o imposto de Pigou pode ser negativo, ou seja, um “subsídio de Pigou”, incentivando o gerador da externalidade.

Vamos ver como isso se dá numericamente. O Governo irá introduzir um imposto sobre a geração da externalidade . Assim, o problema de otimização passa a ser:

Com a CPO:

Na solução ótima , temos . Logo, a escolha de induzirá o indivíduo 1 a escolher o nível socialmente ótimo de externalidade .

A intuição, por trás disso, é que o imposto pigouviano a ser cobrado nesse caso onde há regulação do Governo será exatamente o custo imposto aos demais por meio da externalidade. No caso sem regulação, o imposto será zero.

Soluções para externalidade — barganha coasiana

Um outro tipo de solução é a barganha coasiana. Em um artigo clássico de 1960, o economista britânico Ronald Coase se concentrou na raiz do problema causado por externalidades para propor uma solução alternativa.

A percepção de Coase contribuiu para que ele ganhasse o prêmio Nobel de Economia em 1991. E, na verdade, é simples: a raiz do problema de externalidades está em direitos de propriedade mal definidos. De tal forma que sua solução passa pela criação de instituições que possibilitem a definição clara desses direitos.

Uma vez que os direitos de propriedade sejam bem definidos, o mercado se encarregará de determinar o nível ótimo de consumo ou produção do tipo de bem/mal que esteja associado a externalidades.

Essa é uma conclusão poderosa, uma vez que não requer a intervenção direta do Governo, exceto na formação de instituições que garantam o funcionamento do mercado onde ele falhava (como um sistema legal e poder de polícia, por exemplo).

Para Coase, não importa a quem pertencem os direitos de propriedade inicialmente. Desde que eles sejam bem definidos e transferíveis, um mercado pode emergir e alocar o bem gerador de externalidade, como poluição, de forma eficiente.

Atenção

Não é exagero reiterar que nosso foco é a eficiência. É importante ressaltar que, embora a distribuição de direitos de propriedade não influencie o objetivo da eficiência, ela tem implicações para a equidade social.

Aqueles membros da sociedade que tiverem os direitos de propriedade de fato terão um ativo de valor em suas mãos. É uma forma de riqueza, o que tende a influenciar políticas públicas que, também, se preocupam com a ética e a justiça social.

Formalmente, podemos colocar o principal resultado de Coase da seguinte maneira:

Teorema de Coase

Se os direitos de propriedade sobre a externalidade são bem definidos e não há custos de transação associados ao seu comércio, então, a barganha levará a um resultado eficiente. Essa solução independe da alocação inicial de direitos de propriedade.

Vale frisar que a alocação inicial dos direitos de propriedade não importa do ponto de vista da eficiência de Pareto, mas tem impacto distributivo relevante.

Vamos ver essa aplicação em um exemplo simples. Imagine que uma firma polui um rio onde pessoas gostam de nadar. Se ela ignora os nadadores, irá poluir demais. Até aí temos um problema de externalidade clássico. Agora vamos pensar em cenários em que cada uma das partes tem o direito de propriedade sobre o rio.

Se os nadadores são os proprietários do rio, então, poderão cobrar da firma um valor pela poluição gerada. Mais exatamente, eles irão cobrar um valor igual ao dano marginal causado a eles. Por quê?

Se o preço cobrado for acima do dano marginal, os nadadores vão querer vender uma unidade extra de “direito de poluir” e serem afetados pela poluição em um nível igual ao dano marginal, o que pressiona para que os preços caiam.

Assim, o dano marginal é o preço de equilíbrio Pareto eficiente nesse novo mercado de poluição criado ao definirmos o direito de propriedade.

Por outro lado, se a firma é a proprietária do rio, poderá cobrar um valor dos nadadores em troca de poluir menos. Ela, também, cobrará deles, por unidade de poluição reduzida, um valor igual ao dano marginal gerado por essa unidade de poluição.

Dessa forma, o nível de poluição independe de quem inicialmente tem o direito de propriedade, tal como no enunciado do teorema de Coase.

Para reforçar seu aprendizado, assista ao vídeo que trata sobre Problemas para Aplicação da Barganha de Coase.

Vamos ver como uma barganha coasiana se dá numericamente. Tome uma situação que chamaremos de Caso A. Nesse caso, o indivíduo 2 (a vítima) tem um direito (e.g. a um ambiente limpo).

Idealmente, ele irá querer que , ou seja, ausência de poluição, mas ele aceita qualquer compensação que gere, pelo menos, o mesmo nível de bem-estar a ele do que um mundo onde .

Vamos supor que a vítima tem total poder de barganha e demanda um valor para permitir uma externalidade . O problema de maximização é:

Ou seja, o indivíduo 2 escolhe a transferência para permitir que h>0 ocorra, dado que o indivíduo 1 veja esse acordo como vantajoso. A outra opção é que o indivíduo 2, proprietário do direito sobre o ambiente, simplesmente proíba qualquer poluição, representado pelo caso onde .

O maior valor de tal que o indivíduo 1 ainda aceite participar é dado por : a um valor maior do que esse, ele simplesmente ficará de fora, pois é muito caro participar. Assim, podemos simplificar o problema para:

Para o qual obtemos a CPO:

Que é exatamente a condição para eficiência que encontramos antes.

Vamos supor, agora, que todo poder de barganha esteja com o poluidor, o indivíduo 1. Ele irá oferecer uma compensação ao indivíduo 2, para poder gerar uma poluição .

Seu problema é:

O menor valor de que induz o indivíduo 2 a participar desse arranjo é dado por . Assim, podemos simplificar o problema para:

Para o qual obtemos a CPO:

Note que, em ambas as situações, independente de quem possuía o direito de propriedade, chegamos ao mesmo resultado, exatamente como previsto no teorema de Coase.

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

Conclusão

Considerações Finais

Com o desenvolvimento deste tema, pretendíamos realizar a apresentação de alguns conceitos-chave para o entendimento do que são falhas de mercado. Com isso, partimos para a compreensão das violações de hipóteses dos teoremas de bem-estar econômico.

Levamos em consideração os significados de externalidade e mecanismos de solução — como, por exemplo, imposto pigouviano e barganha coasiana — para compreender questões de suma importância em economia do setor público. Trouxemos exemplos ilustrativos para que fosse possível identificar os problemas com a alocação de recursos, a fim de apresentarmos soluções possíveis.

No módulo 1, o objetivo era descrever as falhas de mercado. Portanto, após a conceituação dessa condição, com a utilização de exemplos, analisamos mais detalhadamente as consequências de cada uma das falhas observadas para a economia.

No módulo 2, identificamos o problema das externalidades e aprendemos a resolvê-las por meio de impostos pigouvianos ou por meio da barganha coasiana. Além de todo o conhecimento contido neste tema, é importante ressaltar a sua relevância para o mundo econômico e globalizado em que vivemos.

Conceitos como imposto de Pigou, teorema de Coase, falhas de mercado, externalidades, primeiro e segundo teoremas do bem-estar social, eficiência de Pareto e equilíbrio de mercado são, de fato, essenciais para a sua formação. Esperamos, com isso, ter contribuído para seu aprendizado.

Podcast

CONQUISTAS

Você atingiu os seguintes objetivos:

Aprendeu sobre as falhas de mercado.

Identificou o que são externalidades e como resolvê-las.

Um exemplo clássico é o mercado de carros usados. O vendedor de um carro usado costuma ter mais informações do que seu comprador, o que gera incentivo a mascarar problemas.

O comprador, por sua vez, pode ter incentivo a gastar recursos escassos no descobrimento de informações (como pagar um mecânico para verificar o estado de conservação do carro). Isso faz com que o processo de tomada de decisão fique mais dispendioso e menos eficiente.